Учебный курс

Железнодорожный транспорт

раздел 1

общий курс железных дорог

путь и путевое хозяйство

электроснабжение железных дорог

локомотивы

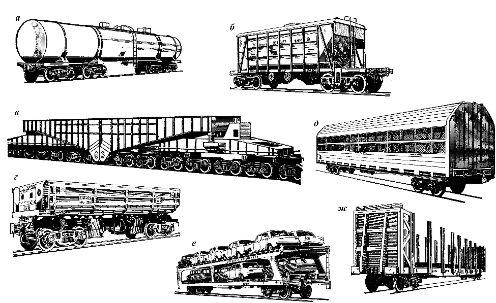

вагоны

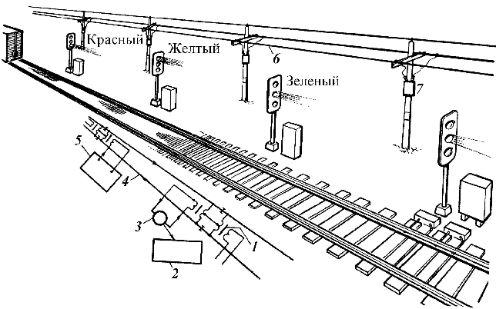

автоматика, телемеханика и связь

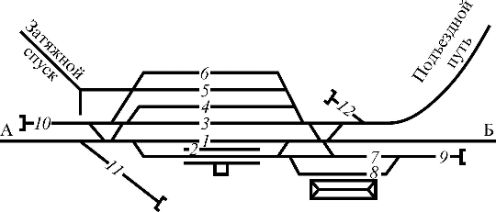

раздельные пункты

организация перевозок и движения поездов

раздел

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТЕ

Виды транспорта и их роль

Транспорт является одной из важнейших отраслей материального производства. Он продолжает производственный процесс всех отраслей хозяйства страны в сфере обращения и заканчивает его доставкой продукции к месту потребления.

Перемещая различные виды продукции из мест производства в места их потребления, осуществляя перевозки пассажиров, транспорт не создает новой продукции. Его продукцией является сам процесс перевозок грузов и пассажиров.

В качестве измерителей продукции транспорта используются показатели перевозочной работы — грузооборот и пассажирооборот, которые определяются соответственно умножением массы перевозимых грузов и числа пассажиров на дальность перевозок и выражаются суммой тонно-километров и пассажиро-километров.

Транспортная система страны представляет собой большой и сложный комплекс путей сообщения, подразделяемых на магистральный транспорт общего пользования, промышленный и городской.

Магистральный транспорт общего пользования включает железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и трубопроводный.

Промышленный транспорт осуществляет перемещение предметов и продуктов труда в сфере производства.

Городской транспорт обеспечивает перевозки внутри городов и включает метрополитен, троллейбус, трамвай, автобус, такси.

Перевозки в сфере обращения выполняются всеми видами транспорта общего пользования. Роль и значение их зависит от размеров территории страны, уровня ее промышленного развития и других факторов.

Железнодорожный транспорт во многих промышленно развитых странах среди других видов транспорта занимает ведущее место. Это объясняется его универсальностью — возможностью обслуживать производящие отрасли хозяйства и удовлетворять потребности населения в перевозках вне зависимости от погоды, практически во всех климатических условиях и в любое время года. Именно поэтому, несмотря на относительно бурное развитие автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, вот уже более 185 лет железнодорожный транспорт остается основным средством перевозок грузов и массовых перевозок населения.

Имея современные виды локомотивов и вагонов, мощный рельсовый путь, используя современные средства автоматики, телемеханики и вычислительной техники, железнодорожный транспорт, наряду с другими отраслями промышленного производства, входит в экономический потенциал каждой страны.

Вместе с тем, железнодорожный транспорт влияет и на другие стороны жизни государства, участвуя в межрегиональных связях в области культуры, социальных преобразований, в международном туристическом сотрудничестве, вносит существенный вклад в научно-технический прогресс.

За время своего существования протяженность железных дорог мира достигла почти 1,3 млн. км; при этом они не имеют себе равных по объему провозной способности и непрерывности функционирования.

Перспективным направлением в развитии железнодорожного транспорта является высокоскоростной наземный транспорт, способный соперничать с воздушным транспортом.

Автомобильный транспорт обеспечивает относительно высокую скорость передвижения, способен доставлять грузы в районы, где нет других видов транспорта, удобен тем, что позволяет доставлять грузы непосредственно от отправителя к получателю без перегрузки.

Очень эффективно использование автомобильного транспорта на внутригородских и междугородных перевозках пассажиров.

Вместе с тем, себестоимость грузовых перевозок автомобилями более высокая по сравнению с другими видами транспорта, а пассажирских — выше, чем на железнодорожном.

Морской транспорт осуществляет массовые перевозки в зарубежные страны, а также между портами внутри страны, расположенными на побережье морей. Морские перевозки наиболее эффективны на направлениях, где морские маршруты короче сухопутных, и там, где нет других видов массового транспорта. Для России особенно велико значение морского транспорта в обслуживании северных районов Сибири и Дальнего Востока, где нет железных дорог.

Себестоимость морских перевозок ниже, чем других видов транспорта, и особенно при перевозках на дальние расстояния.

Речной транспорт осуществляет местные и дальние перевозки на маршрутах, которые совпадают с расположением судоходных рек и каналов. Он обладает высокой провозной способностью особенно при использовании судов большой грузоподъемности на глубоководных реках, а также на маршрутах река-море. Себестоимость речных перевозок невысокая.

Существенными недостатками речного транспорта России являются кратковременность навигации в течение года и низкие скорости движения.

Воздушный транспорт имеет очень высокие скорости движения и осуществляет, в основном, пассажирские перевозки на ближние и дальние расстояния. Стоимость воздушных перевозок значительно выше, чем на других видах транспорта.

Удельный вес грузовых перевозок невысок. На работу воздушного транспорта очень влияют погодные условия.

Трубопроводный транспорт наиболее молодой из всех видов транспорта. Он используется для транспортировки, главным образом, нефти, нефтепродуктов и природного газа и почти не зависит от погодных условий, способен транспортировать жидкие и газообразные продукты на очень большие расстояния, является относительно дешевым видом транспорта.

Из истории создания железных дорог

Прообразом железных дорог являются рельсолежневые пути, сооружавшиеся в цехах заводов по производству металлов и в рудниках. По путям из деревянных рельсов перемещались с помощью канатов и водяных колес вагонетки, груженные рудными материалами. Позднее деревянные рельсы стали покрывать сверху железными полосами для облегчения передвижения вагонеток, а к концу XVIII века появились чугунные рельсы.

Для перемещения вагонеток с грузом по такому пути была использована конная тяга. Однако она не могла удовлетворить затраты промышленности, ставшей на путь машинного производства.

Благодаря выдающимся изобретениям нашего соотечественника П.П. Ползунова и англичанина Д. Уатта, построившим паровые машины, появилась возможность использования механической тяги.

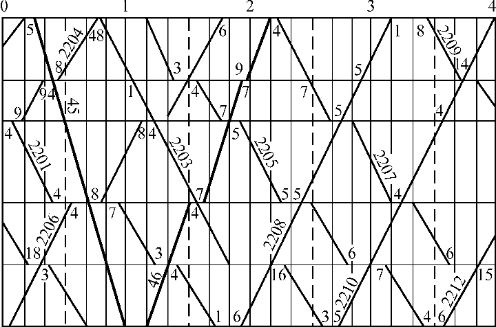

В 1803 году английским изобретателем Р.Тревитиком была построена первая транспортная машина-паровоз, передвигавшаяся по рельсовому пути с помощью паровой машины .

Паровоз Тревитика имел все основные элементы строившихся впоследствии паровозов: котел с внутренней топкой, давление пара выше атмосферного, раму с гладкими колесами, приводимыми в движение механизмом паровой машины, и двигался по гладким рельсам.

В 1811 г. англичанин Бленкинсон, уверенный, что гладких колес недостаточно для развития силы тяги по гладкому рельсу, построил паровоз, имевший зубчатое сцепление с рейкой, уложенной вдоль рельсового пути.

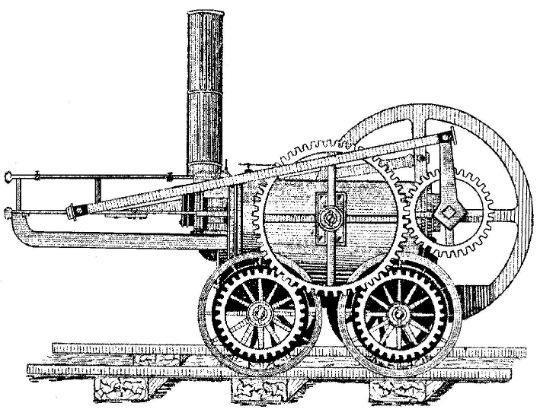

В 1814 г. англичане Блакет и Гедлей доказали, что сцепления гладких колес с рельсами достаточно для получения необходимой силы тяги. Они построили паровоз с передачей движения от вертикальных паровых цилиндров к колесам при помощи балансиров и зубчатых колес. Конструктивное решение было настолько удачным, что этот паровоз проработал 50 лет и выставлен в качестве памятника в Лондонском музее.

В 1814 г. Д. Стефенсон, благодаря своим способностям и познаниям в области машиностроения сделавшийся из погонщика лошадей на руднике сначала машинистом паровой машины, а затем инженером угольного рудника, построил свой первый паровоз «Блюхер».

В 1823 г. он основал в г. Дарлингтон первый в мире паровозостроительный завод.

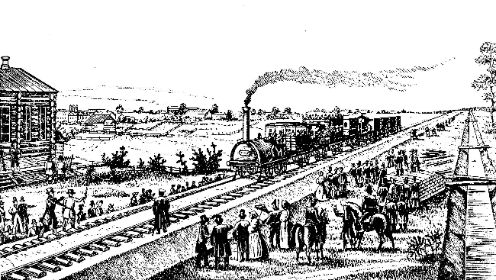

Д. Стефенсон в то же время был и выдающимся строителем железных дорог. Под его руководством была построена первая в мире железная дорога общего пользования Стоктон-Дарлингтон протяженностью 21 км. Торжественное открытие дороги состоялось 27 сентября 1825 г., и сам Д. Стефенсон провел по ней первый поезд.

Продолжая попытки наиболее эффективного использования паровоза, Д. Стефенсон в 1829 году сделал паровоз «Ракета», который на соревнованиях паровозов ряда изобретателей, проведенных в Англии, показал лучшие результаты, развив скорость 22 км/ч.

После некоторых усовершенствований этого паровоза, скорость его движения затем была доведена до 45 км/ч. Этим была подтверждена целесообразность применение на железных дорогах паровой тяги.

Вслед за Англией строительство железных дорог общего пользования началось и в других странах.

В 1830 году появилась первая железная дорога в США, в 1832 г. — во Франции, в 1835 г. — в Германии и Бельгии и в 1837 г. — в России.

Наиболее интенсивно железнодорожный транспорт развивался в США. Если в 1830 г. протяженность железнодорожных линий составляла 36 км, то уже через 10 лет она достигла 4537 км. В 1840 году, т.е. через 15 лет после появления первой железной дороги в Англии, во всем мире имелось уже 8 тыс. км железнодорожных линий.

Железнодорожный транспорт России

Развитие железных дорог в России началось с постройки рельсолежневых путей на металлургических заводах. В 1764 г гидротехник Кузьма Фролов применил на Колывано-Воскресенских заводах на Алтае механическую канатную тягу по рельсолежневым внутрицеховым путям, имевшим форму желоба. Вагонетки с рудой перемещались по путям канатами от вала водяного колеса.

В 1788 г. на Александровском артиллерийском заводе в Петрозаводске была сооружена рельсовая дорога с чугунными рельсами протяженностью 174 м.

В 1806-08 гг. горный инженер П.К. Фролов (сын Кузьмы Фролова) построил на Алтае первую в мире чугунную дорогу с конной тягой длиной около 2 км имела с выпуклыми чугунными рельсами, по которым катились колеса, имевшие обод с желобом. Эта дорога имела насыпи, выемки, мосты и соединяла Змеиногорский рудник с заводом на реке Кораблиха. При постройке дороги П.К. Фроловым были правильно решены многие важные задачи железнодорожного строительства. Он использовал нивелировку местности, смягчение крутых уклонов, постройку мостов, т.е. все то, к чему строители железных дорог в Европе пришли гораздо позже. Ширина колеи на этой дороге составляла 1067мм, а длина рельса была принята равной 1,8 м.

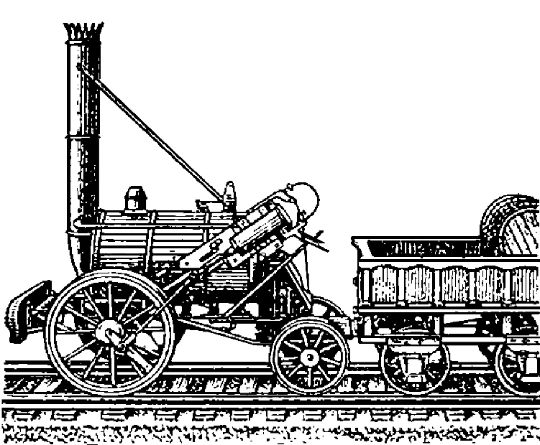

Крепостные уральских заводчиков Демидовых-механик Нижнетагильского завода Е.А. Черепанов и его сын М.Е. Черепанов построили первый в России паровоз и железную дорогу. В августе 1834 г. Черепановы открыли движение на этой дороге.

Первый русский паровоз, или как его называли на Урале «сухопутный пароход», вез состав массой 3,3 т со скоростью около 15 км/ч по чугунной дороге длиной 854 м. Паровоз Черепановых по своей мощности превосходил стефенсоновскую «Ракету» и, кроме груза, возил до 40 пассажиров.

Свой второй паровоз Черепановы построили в марте 1835 г. Он мог перевозить до 17 т груза, а протяженность дороги была доведена до 3,5 км.

К сожалению, работы русских изобретателей Е.А. и М.Е. Черепановых не получили ни известности при их жизни, ни должного развития. Один из популяризаторов достижений русской науки и техники Л. Гумилевский писал в своей книге «Русские инженеры»: «Нижне-тагильскую железную дорогу, сооруженную русскими мастерами из русских материалов, руками русских рабочих, по чертежам русских изобретателей и следует считать первой железной дорогой России, открытой в 1834 году. Дорога перевозила не только грузы, но и пассажиров».

Вопрос о строительстве железных дорог, этого нового вида путей сообщения, вначале вызывал упорное сопротивление.

Когда в Англии был решен вопрос о постройке первой железной дороги, в прессе началась компания по срыву ее строительства. Крестьян убеждали в том, что новый транспорт вытеснит лошадей, сено и овес не найдут сбыта.

Распространялись слухи, что «огненные машины» сожгут города и села, а ужасный грохот паровозов вызовет у людей потерю слуха, а у коров — молока.

Не отставали в сочинении нелепых измышлений и в Америке. «Общеизвестен факт, — писал один американский журналист в начале 30-х годов XIX века,-что пассажиры от быстрого движения в поездах теряют память. Многие деловые люди по прибытии на место забывали о цели своей поездки, им приходилось писать домой, чтобы узнать, зачем они поехали».

Подобные споры были и в России. В 1834 г. в Россию прибыл чешский инженер, профессор Венского политехнического института Ф.А. Герстнер.

В январе 1835 г. он подал докладную записку на имя императора Николая II о необходимости постройки в России железных дорог и в первую очередь дорог: Петербург - Москва, Москва — Нижний Новгород — Казань, Москва — Одесса и др.

Основное значение он уделял военно-стратегическому значению дорог. Герстнер высказал мнение: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения».

В марте 1834 года Герстнер предложил «на первый раз построить линию от С.-Петербурга до Царского села, Павловска и Колпина». Такое разрешение он получил в июне 1835 г., а к концу года организовал компанию по строительству дороги.

Строить дорогу начали 1 мая 1836 г. Почти вся дорога располагалась на насыпи, было запроектировано 42 небольших деревянных моста.

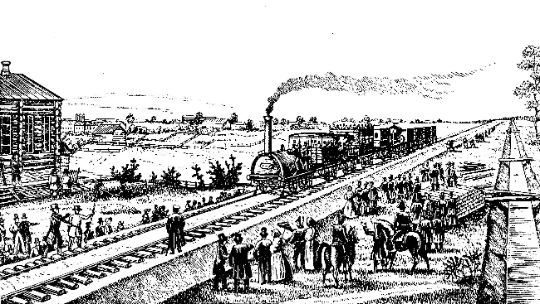

В конце августа приступили к укладке пути. Рельсы закупили в Англии и Бельгии. Длина дороги составила 27 км. Ширина колеи была выбрана равной 1829 мм. Для дороги закупили за рубежом семь паровозов. Первые поездки с конной тягой начались 27 сентября 1836г., а с паровой — в конце ноября. Официальное открытие движения на первой в России железной дороге общего пользования состоялось 11 ноября 1837 г.

Царскосельская железная дорога полностью оправдала себя и доказала полезность нового вида транспорта для России.

В конце 30-х годов XIX в. многие сторонники железнодорожного строительства в России стали все настойчивее высказываться за строительство железной дороги между Петербургом и Москвой. В 1841 году правительство России создало особый комитет для подготовки проекта строительства такой железной дороги.

До этого еще нигде в мире не строили дорог в таких северных широтах. Высокая ответственность налагалась на проектировщиков и изыскателей в выборе трассы дороги, строить которую требовалось по кратчайшему пути, при заданной величине предельных уклонов и радиусов кривых, т.к. скорости движения поездов на прямых и кривых участках должны были быть одинаковыми. Ширина колеи была принята равной 1524 мм. Дорога строилась сразу двухпутной. Технические вопросы проекта дороги разрабатывались под руководством профессора Петербургского института инженеров путей сообщения П.П. Мельникова. Строительство дороги возглавили П.П. Мельников и Н.О. Крафт.

На магистрали нужно было построить 184 моста, 19 путепроводов, 69 водопропускных труб. Руководство строительством искусственных сооружений было поручено талантливому ученику профессора П.П. Мельникова, молодому инженеру Д.И. Журавскому, окончившему Петербургский институт инженеров путей сообщения в 1842 г.

Магистраль строилась 8,5 лет. Ее официальное открытие состоялось 1 ноября 1851 г.

Газета «Северная пчела» писала: «Сегодня, в четверг, 1 ноября, двинулся первый всенародный поезд по новой железной дороге в Москву. С утра большое число публики столпилось перед станцией и наполнило обширные ее сени. В одном отделении записывали паспорта проезжающих, в другом — продавали билеты на поезд, в третьем — принимали багаж пассажиров…

…В 11 часов утра раздался первый звонок колокольчика, через пять минут второй, а в 11.15 подан был знак свистком, и поезд …двинулся при общих радостных восклицаниях и при усердном пожелании, как тому поезду, так и всем последующим, счастливого пути. Пассажиров было в вагонах первого класса 17, второго — 63 и третьего — 112. Поезд придет в Москву в пятницу в 9 часов утра».

Эксплуатация железной дороги Москва — Петербург в течение последующих двух лет показала высокую надежность всех ее сооружений и возможность значительного увеличения скорости движения. Осенью 1853 г. проследовал первый поезд со скоростью 60 км/ч, находясь в пути 12 часов, т.е. почти на 10 часов меньше, чем в первые два года эксплуатации магистрали.

Все это свидетельствовало о высоком уровне отечественной науки в области железнодорожного строительства и умелом руководстве работой русских инженеров путей сообщения. К сожалению, несмотря на выдающиеся результаты, дальнейшее строительство железных дорог резко замедлилось. И только после отмены крепостного права и с началом развития капитализма в России железнодорожное строительство резко усилилось, что, в свою, очередь привело к развитию промышленности и, прежде всего, металлургической и топливной.

С середины 60-х годов и до конца 80-х годов XIX в. строятся такие крупные дороги, как Москва — Нижний Новгород, Москва — Курск — Харьков, продолженная затем до Севастополя и Ростова — на — Дону, Курск — Киев, Москва — Рязань — Саратов, Москва — Ярославль — Вологда, Москва — Смоленск — Минск — Варшава, Киев — Одесса, Царицын (ныне Волгоград) — Орел — Смоленск — Рига. К началу XX в. была построена железная дорога Москва — Брянск, значительно сократившая путь до Киева.

Такое интенсивное строительство железных дорог было связано с формированием новых промышленных регионов и освоением отдельных местностей на Востоке страны.

Строятся новые железные дороги на севере, Урале, в Сибири, такие как Пермь – Вологда – Петербург, Кинель – Уфа – Челябинск – Екатеринбург, Вологда – Архангельск и ряд других.

В 1891 г. было начато строительство Великой Сибирской магистрали одновременно с двух сторон: на востоке от Владивостока и на западе от Челябинска.

Строить магистраль намечали в три этапа: первый этап — Западно-Сибирская дорога от Челябинска до Оби (протяженность 1418 км), Средне-Сибирская дорога от Оби до Иркутска (1871 км) и Южно-Уссурийская дорога от Владивостока до Графской (408 км); второй этап – Забайкальская дорога от Моховой (восточный берег Байкала) до Сретенска на Шилке (1104 км) и Северо-Уссурийская от Графской до Хабаровска (361 км); третий этап – Кругобайкальская дорога от Иркутска до Мысовой (261 км) и Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 км). Русско-Японская, а затем и первая мировая войны замедлили темпы строительства. Строительство магистрали было закончено в 1916 году.

Железная дорога «через всю Сибирь», или, как ее называли, Великий Сибирский путь, имела огромное значение для России. Она связала Дальний Восток с центром страны. Если раньше, до ее постройки, этот путь занимал 5-6 месяцев, то после открытия движения он сократился в несколько раз. Благодаря железной дороге в экономическую жизнь страны были вовлечены новые труднодоступные районы.

К началу первой мировой войны (1913 г.) Россия имела железнодорожную сеть протяженностью более 70 тыс. км, однако, для такой огромной страны она была не только недостаточна, но и размещена на территории страны крайне неравномерно. Почти 85 % железных дорог располагалось в европейской части преимущественно в центральных, южных и западных районах. Богатейшие по природным ресурсам районы не имели железнодорожных линий, а существовавшие, в основном однопутные, дороги имели малую пропускную способность. Паровозов и вагонов не хватало, железнодорожный путь был весьма слабым. Наиболее крупным недостатком железных дорог царской России была высокая стоимость перевозок. Неразвитость железнодорожного транспорта в Российской империи особенно серьезно сказывалась в период империалистической войны.

За годы первой империалистической, а затем и гражданской войны железнодорожный транспорт России был серьезно разрушен. К началу 1920 г. количество неисправных паровозов составляло свыше 60 %, а вагонов 23 %; путь был в крайне неудовлетворительном состоянии.

После окончания гражданской войны начался период восстановления народного хозяйства. В число первоочередных задач входило восстановление железнодорожного транспорта. Пути его восстановления и развития на новой технической основе, на базе электрификации, были указаны в плане ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России), утвержденном VIII Всероссийским съездом Советов в 1920 г.

В этом плане предусматривалось превращение главнейших железнодорожных направлений в мощные магистрали, которые сочетали бы высокую провозную способность и дешевизну перевозок. Одновременно с восстановительными работами и строительством новых железнодорожных линий началась техническая реконструкция железнодорожного транспорта.

Ученые нашей страны приступили к работе по созданию нового типа локомотива – тепловоза. В 1924 году Ленинградские заводы закончили постройку тепловоза по проекту, разработанному под руководством профессора Я.М. Гаккеля.

В 1926 г. была открыта первая в нашей стране электрифицированная железнодорожная линия Баку — Санбучи.

В 1930 г. была сдана в эксплуатацию Туркестано-Сибирская железная дорога протяженностью 1442 км. В том же году начал эксплуатироваться первый опытный участок автоблокировки Покровское – Стрешнево – Волоколамск длиной114 км. В 1932 г. построен первый отечественный магистральный электровоз серии ВЛ (Владимир Ленин).

Важным событием в развитии технического оснащения станций явилась сдача в эксплуатацию в 1934 г. первой в стране механизированной сортировочной горки на станции Красный Лиман. В 1936 г. участок железной дороги Люберцы – Куровская протяженностью 65 км был оборудован устройствами диспетчерской централизации.

Железнодорожный транспорт получил около 12 тыс. новых паровозов, свыше 500 тыс. грузовых вагонов, из которых 75 % были оборудованы автотормозами и около 50 % автосцепкой. В это же время построено 13,4 тыс. км новых железнодорожных линий, в том числе магистраль Москва — Донбасс. К 1940 г. по сравнению с 1913 г. железнодорожная сеть увеличилась в полтора раза.

Было достигнуто значительное повышение провозной способности железных дорог за счет замены двухосных вагонов малой грузоподъемности четырехосными. Одновременно вводились более мощные паровозы, усиливалось верхнее строение пути. Все это обеспечивало повышение массы грузовых поездов и скоростей их движения. Слабыми сторонами проводившейся реконструкции на транспорте была невозможность дальнейшего увеличения мощности паровозов, их малая экономичность, трудности эксплуатации, особенно в зимнее время, а также недостаточная надежность вагонов и пути.

Однако огромная работа, проведенная на железнодорожном транспорте за двадцать предвоенных лет, позволила ему успешно справиться со своими задачами в тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну 22 июня 1941 г. потребовало от советских железнодорожников выполнить в кратчайшие сроки огромные перевозки по мобилизации и сосредоточению армии и по эвакуации людей и промышленности из западной части страны на восток. Железнодорожникам приходилось работать в условиях воздушных налетов и затемнения.

В годы войны было разрушено 65 тыс. км пути, 13тыс. железнодорожных мостов, 4100 станций, 317 паровозных депо. Повреждено и увезено захватчиками 15 800 паровозов и мотовозов и 428 тыс. вагонов.

После победоносного окончания Великой Отечественной войны развернулись работы по капитальному восстановлению и дальнейшему развитию железных дорог и всего народного хозяйства.

Огромный рост грузооборота потребовал коренного перевооружения техники на железных дорогах, которая уже не отвечала предъявляемым требованиям.

В 1956 г. правительство приняло постановление «О Генеральном плане электрификации железных дорог». Развернулись большие работы по электрификации железных дорог и внедрению тепловозной тяги.

В том же1956 году был введен в опытную эксплуатацию участок Ожерелье — Павелец, электрифицированный на однофазном токе, что явилось началом внедрения прогрессивной системы переменного тока.

Реконструкция железнодорожного транспорта проходила на основе замены малоэффективной паровозной тяги на электрическую и тепловозную. Одновременно велась работа по усилению пути, строительству вторых путей, переводу вагонного парка на подшипники качения, более широкому внедрению автоблокировки, телемеханики, связи и вычислительной техники во все отрасли железнодорожного хозяйства.

С 1956 г. прекратилось строительство паровозов, а с 1975 г. они были исключены из поездной работы и заменены современными электровозами и тепловозами.

В 1974 г. было принято постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) протяженностью 3834 км от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. В 1984 г. железная дорога была принята в эксплуатацию на всем ее протяжении.

Мировая практика строительства железных дорог ничего подобного не имела ни по объему строительных работ, ни по смелости инженерно-технической мысли, ни по применению самых современных механизмов. БАМ — уникальная магистраль.

К концу XX в. все основные железнодорожные магистрали России оборудованы автоматической блокировкой и диспетчерской централизацией, автоматической локомотивной сигнализацией, все важнейшие станции оснащены электрической централизацией стрелок. Вся сеть оснащена поездной и станционной радиосвязью. Для укладки в путь используются рельсы тяжелого типа массой 65 кг на метр длины, деревянные шпалы заменяются на железобетонные с новыми типами скреплений с рельсами. Широко внедряется бесстыковой путь длиной от нескольких сот метров до длины, равной целому перегону.

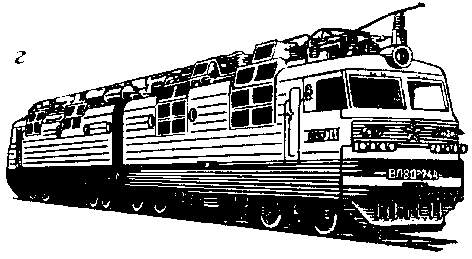

Новые локомотивы мощностью 4-6 тыс. л.с. (тепловозы) и 9-10 тыс. кВт (электровозы), обеспечивают вождение поездов повышенной массы и длины. Промышленность начала поставку железнодорожному транспорту новых электровозов третьего поколения с питанием от сети постоянного и переменного тока, а также двойного питания.

Вместе с тем, железнодорожный транспорт нуждается в обновлении подвижного состава и в приведении железнодорожного пути и искусственных сооружений в соответствие с условиями эксплуатации при повышенных скоростях движения и нагрузках от подвижного состава.

Развернутая длина железнодорожных путей России в настоящее время составляет 125900 км.

Управление железнодорожным транспортом

Железнодорожный транспорт — сложное многоотраслевое хозяйство. Его многочисленные предприятия и организации размещены на территории огромной страны, на больших расстояниях от своих органов управления.

Организационная структура управления железнодорожным транспортом предусматривает сочетание территориального, отраслевого и функционального принципов.

Территориальный принцип основан на руководстве предприятиями и организациями железнодорожного транспорта всех его отраслей, находящихся на определенной территории.

В соответствии с этим вся сеть железных дорог разделена на части, называемые «железная дорога», например: Московская железная дорога, Северная железная дорога и т.д.

В свою очередь, железная дорога разделена на территориальные управления.

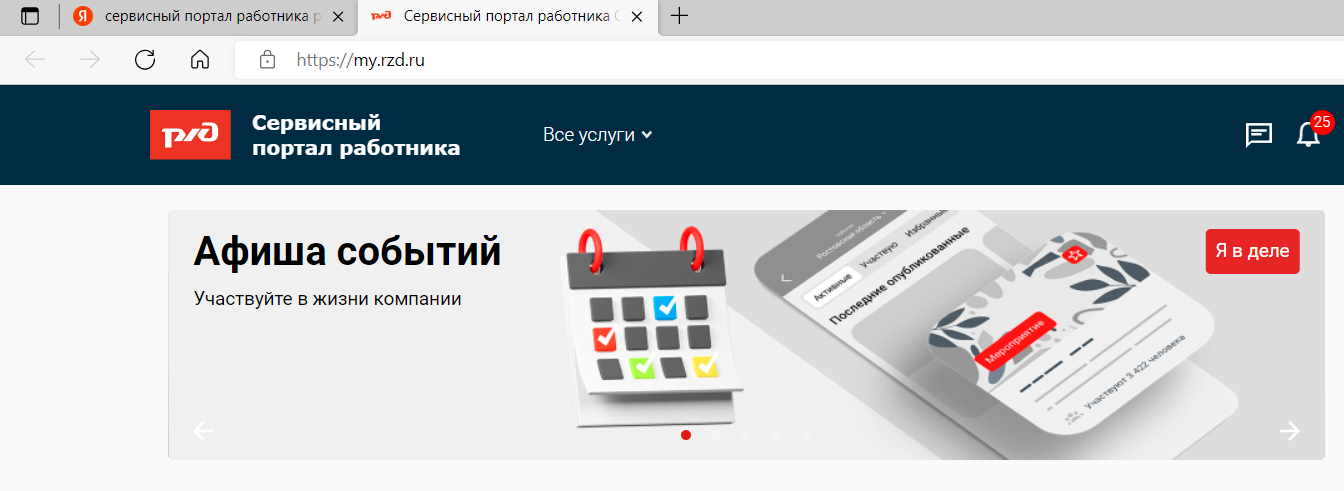

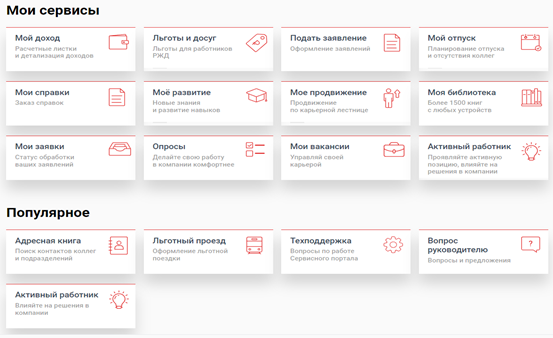

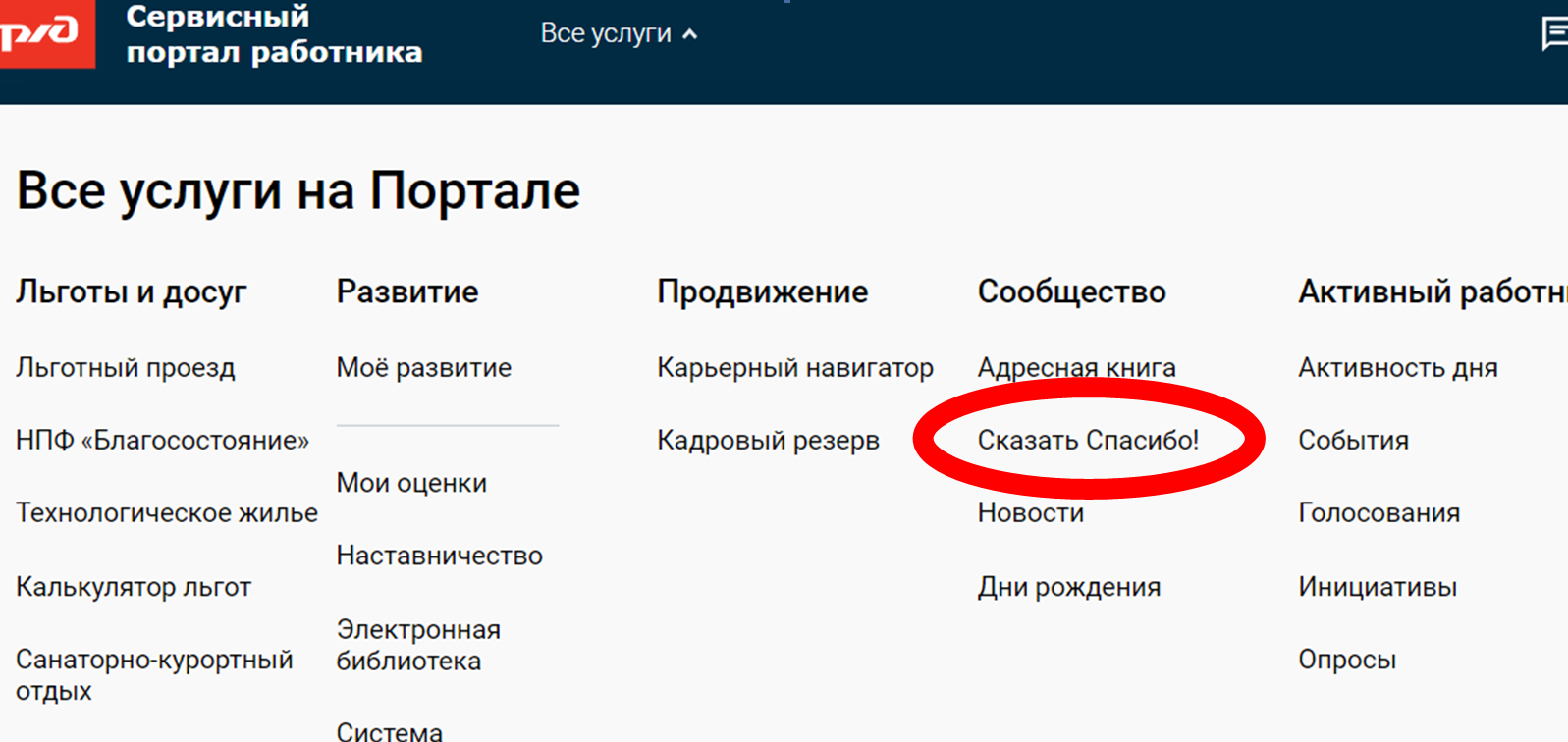

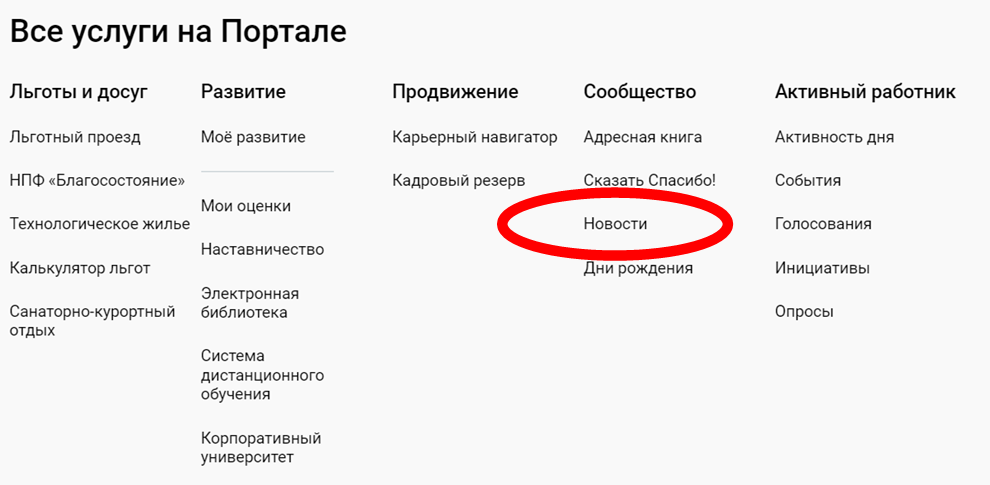

Компания ОАО «РЖД» осуществляет следующие функции:

- оперативное управление перевозочным процессом;

- организацию и контроль безопасности движения, эксплуатацию транспортных средств;

- организацию разработки и выполнения графика движения поездов по сети железных дорог;

- финансовое планирование;

- управление персоналом;

- совершенствование технологии работы железнодорожного транспорта;

- разработку и освоение нового подвижного состава;

- обеспечение движения поездов в условиях чрезвычайных ситуаций;

- внешнеэкономическую и международную деятельность в области железнодорожного транспорта;

- другие функции, направленные на обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта.

Габариты

Для нормального обеспечения перевозок на железнодорожном транспорте, кроме подвижного состава и пути, имеются многочисленные сооружения и устройства, которые расположены вдоль пути и над ним.

К ним относятся пассажирские платформы, здания, опоры контактной сети, сигнальные и путевые знаки, приводы электрической централизации стрелок, путепроводы, мосты, провода связи и энергоснабжения. Расстояния от этих сооружений и устройств до пути принимаются с учетом размеров обращающегося подвижного состава и условий его движения. Для обеспечения безопасности движения поездов требуется, чтобы локомотивы и вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе могли свободно проходить не только мимо устройств и сооружений, но и мимо следующего по соседним путям подвижного состава, не задевая их. Эти требования обеспечиваются соблюдением установленных Государственным стандартом габаритов приближения строений и габаритов подвижного состава.

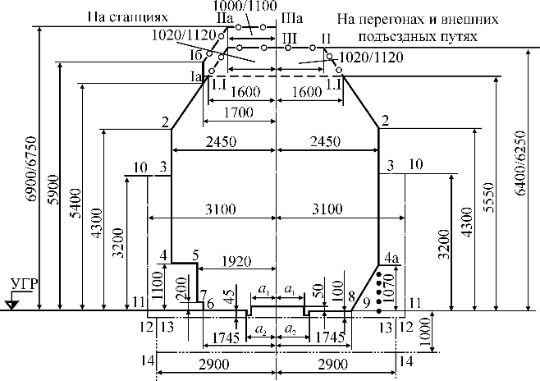

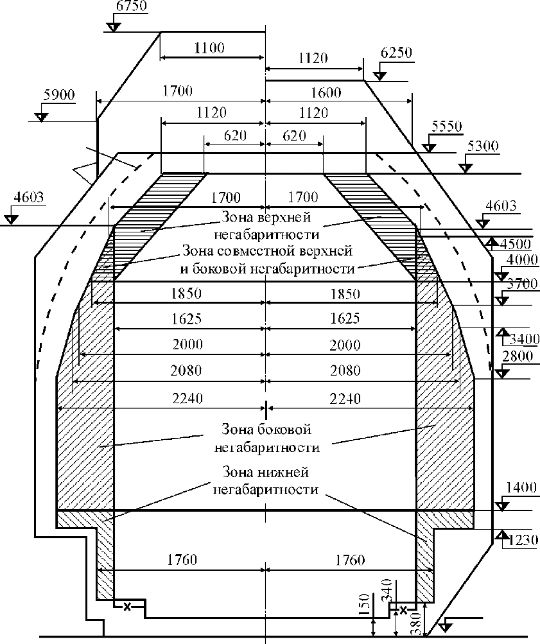

Габаритом приближения строений называется предельное поперечное, перпендикулярное оси пути, очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около пути материалы и оборудование, за исключением тех устройств, которые непосредственно взаимодействуют с подвижным составом: вагонные замедлители, контактный провод.

Габаритом подвижного состава называются предельные, поперечные, перпендикулярные оси пути, очертания, в которых, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути.

Государственным стандартом (ГОСТ 9238-83) установлены габариты приближения строений двух видов: С и Сп.

Габарит С распространяется на пути, сооружения и устройства общей сети железных дорог и на подъездные пути от станции примыкания до территории промышленных предприятий.

Габарит Сп распространяется на пути, сооружения и устройства, находящиеся на территориях промышленных, транспортных предприятий, а также промышленных железнодорожных станций. Габарит Сп отличается от габарита С меньшими вертикальными размерами. Горизонтальные размеры, хоть и остаются такими же, как в габарите С, но по усмотрению министерств и ведомств, которым принадлежат подъездные пути, могут быть уменьшены до 2750 мм на перегонах и до 2450 мм на станциях. Это делается, как правило, в особо трудных условиях, в которых сооружается подъездной путь, для уменьшения стоимости строительства.

Размеры габаритов приближения строений отсчитываются: горизонтальные - от оси пути; вертикальные — от уровня верха головки рельса (в кривых от внутреннего рельса).

В соответствии с ГОСТ 9238-83 принято расстояние от оси пути до строящихся сооружений, опор контактной сети и сигналов 3100 мм. Это позволяет при производстве путевых работ применять тяжелые путевые машины, например, струги и снегоочистители с выносным в сторону крылом. Опоры контактной сети, удаленные на это расстояние, не должны попадать в кюветы выемок.

Вдоль пути под землей приходится прокладывать кабели при устройстве автоблокировки, устанавливать фундаменты различных сооружений и устройств. Нормы габарита С предусматривают, чтобы эти коммуникации устраивались на глубине не менее 1 м от уровня головки рельсов и на расстоянии 2,9 м от оси пути.

Для всех сооружений и устройств нижнее очертание габаритов С и Сп находится выше уровня головок рельсов на 50 мм внутри колеи и на уровне головок рельсов снаружи колеи. Размеры а1 = 670 мм, а2 = 760 мм определяют ширину желоба в пределах настила на переездах при ширине колеи 1520 мм.

Габариты С и Сп применяют при строительстве новых железных дорог, сооружений и устройств, при сооружении вторых путей, при электрификации железных дорог и реконструкции сооружений.

Для ранее построенных сооружений и устройств (до 1983 г.), не отвечающих требованиям габаритов С и Сп, вплоть до их переустройства сохраняются существующие габаритные размеры.

ГОСТ 9238—83 устанавливает габариты для линий со скоростями движения поездов до 160 км/ч. Для линий и участков железных дорог со скоростями движения поездов свыше 160 км/ч габаритные нормы устанавливаются дополнительными указаниями МПС РФ.

Габарит подвижного состава Государственным стандартом разделен на три группы.

Первая группа — габарит Т распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по путям общей сети железных дорог, подъездным путям промышленных и транспортных предприятий, сооружения и устройства на которых отвечают требованиям габаритов С и Сп.

Вторая группа — габарит 1-Т распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по всем путям общей сети железных дорог, подъездным путям и путям промышленных предприятий.

Третья группа — габариты 1-ВМ (0-Т), 0-ВМ (01-Т), 02-ВМ (02-Т), 03-ВМ (03-Т) распространяются на подвижной состав, допущенный к обращению по всей сети железных дорог колеи 1520 (1524) мм и по железным дорогам стран дальнего зарубежья, имеющим колею 1435 мм. В скобках указаны обозначения габаритов, применявшихся до введения настоящего стандарта.

Пространство между габаритом приближения строений и габаритом подвижного состава, а также между габаритами смежных составов необходимо для компенсации возможных смещений подвижного состава, которые вызываются отклонениями в положении отдельных элементов пути и колесных пар подвижного состава, допускаемыми нормами их содержания (например, износ рельсов, отклонения рельсовых нитей по уровню), колебаниями и боковыми наклонами подвижного состава на рессорах. Государственный стандарт устанавливает также габаритные размеры для следующих элементов: нижней части габаритов приближения строений С и Сп (для двойных перекрестных переводов, горочных вагонных замедлителей), их верхней части (минимальные допускаемые зазоры между сооружениями, устройствами и контактным проводом, токоприемником и подвижным составом), а также нижней части всех габаритов подвижного состава.

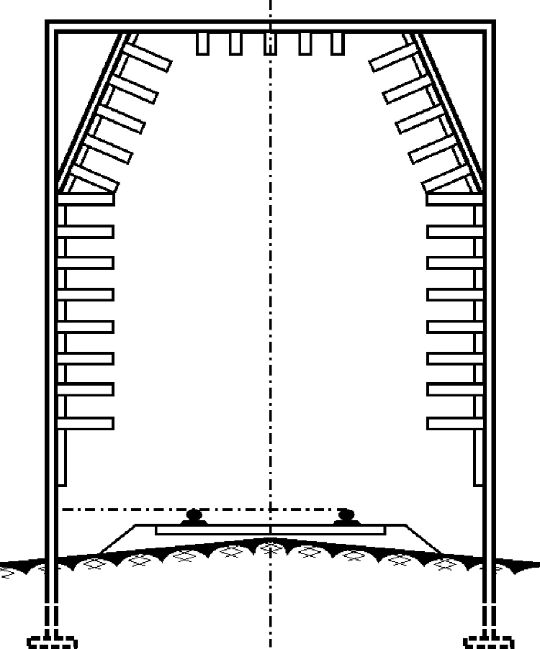

Габарит приближения строения периодически проверяют. Сплошная проверка в тоннелях производится ежегодно, а по главным путям — не реже одного раза в пять лет. Проверка осуществляется пропуском специальной деревянной габаритной рамы, установленной на платформе или кузове вагона. Конструкция рамы имеет отгибающиеся части, которые при соприкосновении с сооружением указывают на нарушение габаритных размеров. Свободный проход рамы мимо сооружений и устройств означает, что габарит С соблюдается.

Расстояния между осями путей. По смежным главным и станционным путям проходит различный подвижной состав. Следовательно, расстояния между этими путями и от путей до сооружений и устройств, располагающихся в междупутьях, должны быть такими, чтобы исключалось соприкосновение друг с другом локомотивов, путевых машин, проходящих одновременно по смежным путям, а также подвижного состава с сооружениями и устройствами. Расстояние в прямых участках на перегонах между осями путей двухпутных линий должно быть не менее 4100 мм. Оно обеспечивает только безопасность скрещения подвижного состава. Расстояние между осями второго и третьего путей на перегонах трех- и четырехпутных линий должно быть не менее 6000 мм, что позволяет при следовании поездов по этим путям оставлять на междупутье инвентарь и инструмент при ремонте пути, а также устанавливать необходимые сигналы.

На станциях большое количество железнодорожников различных профессий занимается подготовкой подвижного состава в рейс, обслуживанием пути, средств связи, энергоснабжения и т.д. Поэтому расстояние между осями путей на станциях увеличено: между осями главных, приемоотправочных и сортировочных путей на прямых участках эксплуатируемых линий должно быть не менее 4800 мм; на путях второстепенных и грузовых дворов — 4500 мм. При перегрузке грузов из вагона в вагон может быть допущено междупутье, равное 3600 мм, исходя из условий организации работы.

габарит приближения строения

габарит погрузки и зоны негабаритности

габаритные ворота

раздел

путь и путевое хозяйство

Земляное полотно и искусственные сооружения

Железнодорожный путь обычно подразделяют на земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения.

Земляное полотно вместе с искусственными сооружениями образует нижнее строение пути. Оно представляет собой комплекс сооружений из грунта, служащих основанием для верхнего строения пути. Земляное полотно предназначено для укладки верхнего строения пути, восприятия нагрузок от подвижного состава, передаваемых через элементы верхнего строения пути, и для обеспечения устойчивости пути.

Отсюда вытекают и основные требования к земляному полотну — постоянная надежность, устойчивость, прочность, долговечность, экономичность в части расходов на его устройство, содержание и ремонт, возможность механизации работ.

Для сооружения земляного полотна рекомендуется использовать местные грунты, в том числе искусственные (отходы производства, пригодные для укладки в земляное полотно). Однако лучшими грунтами являются щебеночные, галечные, гравийные, крупно- и среднезернистые пески, которые обладают большой несущей способностью, хорошо пропускают воду и не изменяют своих свойств при замерзании.

Для обеспечения надежности земляного полотна и расширения сферы применения местных грунтов следует предусматривать:

- уплотнение грунта в насыпях, а иногда в выемках и нулевых местах;

- устройство защитного слоя из дренирующих грунтов под балластом;

- применение геотекстиля, теплоизоляционных материалов (пенопласт, пенополистирол) для предотвращения пучин, обеспечения отвода поверхностных и грунтовых вод, использование защиты откосов.

Поперечным профилем земляного полотна называется поперечный разрез его вертикальной плоскостью, перпендикулярной к его продольной оси. Площадь грунта, на которую отсыпают насыпь, является ее основанием.

Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути, называется основной площадкой.

В зависимости от положения основной площадки относительно поверхности земли различают следующие виды земляного полотна:

- насыпь [а],

- выемка [б],

- полунасыпь [в],

- полувыемка [г],

- полунасыпь-полувыемка [д],

- нулевое место [е]

Поперечные профили земляного полотна

Места перехода из насыпи в выемку и места, где земляное полотно проходит в уровне с поверхностью земли, которую только планируют, но не срезают и не досыпают, называют нулевыми местами.

Поперечный профиль определяет ширину земляного полотна (основной площадки) поверху, крутизну откосов, расположение и размеры водоотводных устройств и др.

Очертание основной площадки должно исключить застой воды и обеспечивать возможность укладки верхнего строения пути без повреждения земляного полотна.

На однопутных линиях основная площадка, имеющая вид трапеции, называется сливной призмой. Верхняя часть сливной призмы имеет ширину 2,3 м, высота призмы 0,15 м. На двухпутных линиях основная площадка имеет форму треугольника, вершина которого на 0,2 м выше уровня бровок.

При возведении земляного полотна из хорошо дренирующих материалов (камень, щебень, песок) основную площадку устраивают горизонтальной.

Свободные от балласта продольные полосы по краям основной площадки называются обочинами. Они служат для удержания балласта, осыпающегося с откосов балластной призмы, размещения путевых и сигнальных знаков, устройств связи, материалов, инструмента, съемных машин и механизмов и для нахождения рабочих во время прохода поездов при обязательном соблюдении правил техники безопасности.

Высотой насыпи считается расстояние по оси земляного полотна от уровня бровок до основания, а глубиной выемки — расстояние от уровня бровок основной площадки до точки пересечения оси земляного полотна с линией, соединяющей бровки откосов выемки.

Горизонтальная проекция линии откоса называется его заложением, а отношение высоты откоса к заложению — крутизной откоса. В зависимости от вида грунтов, высоты насыпи, глубины выемки крутизну откоса принимают в отношении от 1:0,1 до 1:2.

Вдоль насыпи для осушения ее основания и отвода дождевых и паводковых вод служат продольные водоотводные канавы с обеих сторон полотна, а на косогорных участках — только с верховой стороны.

Если насыпь возводилась из местного грунта, взятого рядом с насыпью, то для отвода воды от полотна используют образовавшиеся при этом спланированные котлованы, называемые резервами.

Вынутый при сооружении выемки излишний грунт, не используемый для отсыпки насыпи, укладывают за откосом выемки в правильные призмы, называемые кавальерами.

В выемках с каждой стороны основной площадки делают продольные канавы для отвода воды, называемые кюветами. Кроме того, для перехвата и отвода притекающих к выемке поверхностных вод на верховой стороне вдоль полевого откоса кавальера делают нагорные канавы. На полосе между кавальерами и бровкой откоса выемки отсыпают банкет с уклоном в сторону от выемки для отвода воды в забанкетную канаву, расположенную вдоль линии между банкетом и кавальером.

Поперечные профили земляного полотна бывают типовые и индивидуальные; типовые делятся на нормальные и специальные. Нормальными типовыми поперечными профилями называются профили, проверенные многолетним опытом, применяемые при высоте насыпей и глубине выемок до 12 м при надежном основании, из наиболее часто встречающихся грунтов удовлетворительного качества, в обычных условиях, без специальных расчетов.

Типовые специальные поперечные профили применяют, если земляное полотно устраивают в таких грунтах, как лессы, жирные глины, на болотах.

Индивидуальные поперечные профили проектируют для особо сложных условий, а именно, насыпи высотой более 12 м, насыпи в пределах глубоких болот, в поймах рек, на косогорах круче 1:3, сооружаемые с помощью гидромеханизации, в районах вечной мерзлоты или сейсмических явлений.

Ширина земляного полотна поверху в прямых участках существующего пути на перегонах однопутных линий должна быть не менее 5,5 м, на двухпутных — 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах не менее: на однопутных линиях — 5,0 м, двухпутных — 9,1 м. Минимальная ширина обочины должна быть не менее 0,4 м с каждой стороны пути.

На кривых участках пути радиусом менее 2000 м земляное полотно уширяется с наружной стороны кривой на 0,1 — 0,5 м в зависимости от радиуса и категории линии.

К нижнему строению пути, кроме земляного полотна, относятся искусственные сооружения — мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, тоннели, трубы.

Наиболее распространенными на железнодорожном транспорте искусственными сооружениями являются мосты и трубы.

Они устраиваются при пересечении железными дорогами рек, каналов, ручьев, оврагов.

Если дорога проходит через горные хребты, то вместо глубоких выемок экономичнее построить тоннели.

В местах пересечений железных и автомобильных дорог на разных уровнях устраивают путепроводы; эстакады, применяемые вместо насыпи на городской территории или на подходах к большим мостам; виадуки — при пересечении глубоких оврагов, ущелий или суходолов; трубы, укладываемые под насыпями на небольших водотоках и суходолах для пропуска ливневых и снеговых вод.

путепровод

эстакада

виадук

труба

Мосты бывают металлические, железобетонные, бетонные, каменные и деревянные. Мост состоит из опор и пролетных строений. На судоходных реках для пропуска судов строят разводные или подъемные мосты.

Береговые опоры моста называются устоями, а промежуточные — русловыми опорами, или быками. К устоям примыкает земляное полотно, которое заканчивается конусами, отсыпаемыми с боков устоев. Поверхность конусов тщательно укрепляют от размыва.

Промежуточными опорами мост разделяется на пролеты; в зависимости от их количества мосты бывают одно- и многопролетные. Нижняя часть опор, находящаяся в грунте, называется фундаментом. Передняя стенка устоев и верх быков перекрываются подферменной плитой, на которую устанавливают подферменники, служащие основанием для опорных частей. К опорной плите устоя примыкает вертикальная стена, называемая шкафной стенкой.

Полной длиной моста L считается расстояние между задними гранями устоев, а высота моста — расстояние от горизонта низких вод до подошвы рельса.

Участки пути, примыкающие к мосту, называются подходами. По длине мосты делятся на малые — до 25 м, средние — от 25 до 100 м, большие — свыше 100 м и внеклассные — более 500 м.

По числу путей мосты бывают одно-, двух- и многопутные. В зависимости от характера передачи давления от пролетного строения на опоры и конструкции пролетных строений мосты делятся на балочные, арочные, рамные и висячие.

У балочных мостов вертикальная нагрузка от пролетного строения передается на опоры вертикально.

У арочных мостов такая нагрузка действует на опоры вертикально и горизонтально. Для противодействия горизонтальному давлению (распору) в арочных мостах делают массивные опоры, как правило, из бетона или железобетона. Арочные металлические мосты применяются для перекрытия больших пролетов.

У рамных мостов пролетные строения и опоры составляют жесткую раму; вертикальная нагрузка на такой мост действует на опоры в виде вертикальных и горизонтальных давлений. Такие мосты применяют обычно в качестве путепроводов и эстакад.

У висячих мостов пролетное строение подвешивается на мощных цепях; эти мосты строят главным образом на автомобильных дорогах.

В зависимости от расположения пути относительно пролетного строения по высоте различают мосты с ездой поверху (а), понизу (б) и посередине (в).

мосты

Пролетные строения применяют, главным образом, типовые балочные со сплошными стенками или сквозными фермами.

Первые из них просты по конструкции и удобны в эксплуатации. В большинстве случаев они бывают с ездой поверху. Эти пролетные строения состоят из двух главных балок, в состав каждой из которых входят стенки, пояса и связи между балками.

Балочные пролетные строения со сквозными фермами (рис. 4.12) имеют в качестве основных несущих элементов две главные фермы, состоящие из верхних и нижних поясов. Пояса соединены между собой раскосами, подвесками, стойками. Главные фермы соединены связями – верхними и нижними.

Для укладки мостового полотна (пути) пролетное строение с ездой понизу имеет проезжую часть. Она состоит из поперечных и продольных балок, соединенных между собой. Поперечные балки проезжей части прикреплены к главным фермам.

Мостовое полотно, уложенное на продольных балках проезжей части, а в небольших мостах со сплошной стенкой на главных балках, передает давление поездов главным фермам или главным балкам.

Пролетные строения опираются на устои и быки через шарнирные опорные части. Под одним концом пролетного строения они закреплены наглухо, а под другим — подвижно. Подвижные опорные части при помощи катков позволяют концам ферм (балок) перемещаться в продольном направлении при изменении их длины под поездной нагрузкой и при изменении температуры воздуха.

Железобетонные мосты по сравнению с бетонными и каменными дают возможность применять более легкие и разнообразные конструкции, перекрывать значительно большие пролеты, механизировать трудоемкие работы, изготовлять пролетные строения на заводах, благодаря чему повышается качество конструкций, сокращаются сроки и стоимость строительства.

По сравнению с металлическими, железобетонные мосты долговечнее, менее чувствительны к увеличению веса поездов, экономичнее по затрате металла и эксплуатационным расходам, обеспечивают однородный путь на балласте в пределах и за пределами моста. Для мостов малых пролетов применяют типовые железобетонные пролетные строения.

Бетонные и каменные мосты долговечны, могут быть построены из местных материалов, требуют небольших расходов на содержание, но возникает трудность механизации работ, необходимость устройства массивных опор на надежном безосадочном основании. По этим причинам такие мосты на железных дорогах почти не строятся.

Деревянные мосты имеют следующие достоинства: простота обработки древесины, использование местных материалов, быстрота постройки, уменьшение строительной стоимости. Недостатки — недолговечность, расстройство конструкции моста из-за усушки древесины и пожароопасность. Такие мосты применяются как временные сооружения.

Водопропускные трубы под железнодорожными насыпями составляют половину всех искусственных сооружений. Область применения труб — малые водотоки, действующие периодически, при высоте насыпи не менее 2 м. Целесообразность строительства трубы или малого моста решается сравнением вариантов.

Преимущества труб по сравнению с мостами — непрерывность земляного полотна, малая чувствительность к увеличению веса поездов, меньшие расходы на их содержание.

Трубы бывают одно-и многоочковые (с одним или несколькими входными отверстиями), с диаметром от 1 до 6 м, по материалу — каменные, бетонные, железобетонные, металлические; по форме поперечного сечения — круглые, сводчатые, прямоугольные.

Для независимой осадки середины и концов под действием неравномерной нагрузки от насыпи и поездов труба строится из отдельных звеньев длиной от 1 до 6 м, разделенных деформационными швами, что предохраняет ее от разрушения. Для плавного ввода и отвода воды, а также для защиты откосов насыпи от размыва у концов трубы устраивают оголовки.

В горной местности строительство тоннелей обходится дешевле, чем возведение очень высоких насыпей, виадуков, глубоких выемок или длинных обходов. Тоннели строят под один или два пути. В слабых грунтах стены тоннелей укрепляют каменной, бетонной, железобетонной или металлической обделкой. Она состоит из верхнего свода, боковых стен и подошвы. При большом горном давлении вместо подошвы устраивают обратный (нижний) свод.

тоннель

селеспуск

Верхнее строение пути

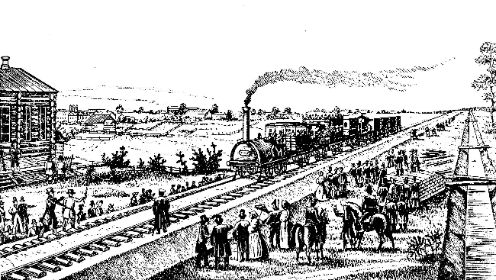

Верхнее строение пути является единой комплексной конструкцией, состоящей из рельсов, скреплений с противоугонами, рельсовых опор (чаще всего в виде шпал), балласта, мостового полотна, стрелочных переводов, башмакосбрасывателей и других специальных устройств.

Верхнее строение пути (далее ВСП) предназначено для восприятия нагрузок от подвижного состава, передачи их на земляное полотно и искусственные сооружения, а также для направления движения подвижного состава. Конструкция ВСП должна быть прочной, устойчивой, стабильной, износостойкой, экономной, обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с установленными скоростями.

Современная система ведения путевого хозяйства основана на классификации пути в зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов — главных факторов, влияющих на перевозочный процесс и работу пути под поездами.

Железнодорожные пути классифицируются в зависимости от сочетания грузонапряженности и максимальных допускаемых скоростей движения пассажирских и грузовых поездов. По грузонапряженности все пути подразделяются на 5 групп, обозначенных буквами; по допускаемым скоростям — на 7 категорий, обозначенных цифрами. Классы, представляющие собой сочетание групп и категорий путей, обозначены цифрами. Принадлежность пути соответствующему классу, группе и категории обозначаются сочетанием цифр и букв: первая цифра — класс пути, цифра после буквы — категория пути. Например, 1Б2 означает, что путь принадлежит первому классу, входит в группу Б и категорию 2.

Пути, на которых установлены максимальные скорости движения пассажирских поездов более 140 км/ч, относятся к внеклассным путям, содержащимся по специальным техническим условиям. Классы путей утверждаются Министерством путей сообщения РФ по представлению железных дорог.

В зависимости от классности путей устанавливаются требования и нормативы по конструкциям, типам и элементам ВСП, видам путевых работ и периодичности их выполнения.

Назначение рельсов — создать поверхности с наименьшими сопротивлениями для качения колес подвижного состава, непосредственно воспринимать и упруго передавать нагрузки от колес на шпалы и брусья, направлять движение колес подвижного состава, проводить сигнальный и обратный тяговый ток на участках с автоблокировкой и электрической тягой.

К рельсам предъявляются следующие требования: они должны быть прочными, долговечными, износостойкими, нехрупкими, так как воспринимают ударно-динамическую нагрузку. Их изготавливают из мартеновской стали с содержанием углерода от 0,71 до 0,82 %. Для увеличения прочности рельсы подвергают термической обработке (объемной закалке).

Основные типы рельсов — Р-75, Р-65, Р-50. Буква «Р» обозначает рельс, а число — округленную массу 1 м в кг.

поперечные профили рельсов

На второстепенных линиях, подъездных и станционных путях встречаются рельсы более легких типов, например Р-43. Новые рельсы могут быть стандартной длины 25 м и укороченные на 80 и 160 мм.

Кроме того, есть рельсы длиной 12,5 м и укороченные длиной 12,46; 12,42 и 12,38 м.

Укороченные рельсы применяются для укладки по внутренней нити в кривых, т.к. она по длине короче наружной нити.

Увеличение срока службы рельсов достигается усовершенствованием их профиля, улучшением условий их работы. Так, имеются рельсы низкотемпературной надежности, которые отличаются значительной хладостойкостью. При этом уменьшается вероятность хрупких разрушений при температуре до минус 60º С. Такие рельсы предназначены для укладки в районах с холодным климатом на дорогах Сибири.

Рельсовые скрепления разделяют на стыковые и промежуточные. Стыковые скрепления прочно соединяют рельсы в непрерывную нить. Места соединения называют рельсовыми стыками. Концы рельсов перекрываются накладками, которые через имеющиеся отверстия стягивают болтами. Под гайки болтов ставят пружинные или тарельчатые шайбы.

рельсовый стык

1 - костыль, 2 - подкладка, 3 - болт, 4 - накладка, 5 - рельс, 6 - шайба, 7 - гайка

Стандартные двухголовые четырех-и шестидырные накладки прочны, просты и не подвержены изломам. Болты применяют с круглой головкой и овальным подголовком, чтобы при завертывании гаек болт не проворачивался.

В стыках динамические нагрузки от проходящего подвижного состава достигают наибольшего значения, так как здесь нарушена непрерывность рельсовой нити. Уменьшить динамические нагрузки можно сокращением числа стыков за счет увеличения длины рельсов.

С изменением температуры длина рельсов меняется, поэтому между торцами рельсов в стыках оставляют зазор. Величина зазора зависит от температуры рельса, его длины и климатической зоны.

По расположению относительно стыковых шпал стандартным на дорогах РФ принят стык на весу. При таком стыке торцы рельсов соединены посередине между двумя стыковыми шпалами. Стыки обеих рельсовых нитей располагают один против другого — по наугольнику. Это создает условия смены рельсошпальной решетки путеукладчиками целыми звеньями, уменьшает количество ударов колес о рельсы.

Движение поездов, особенно на двухпутных участках, вызывает угон пут — продольное перемещение рельсов, иногда вместе со шпалами, обычно в направлении движения поездов. Причины угона – волнообразный изгиб рельсов под поездом, трение между колесами и рельсами, удары колес в стыках, торможение поездов. Угон расстраивает путь и может привести к выбросу пути.

Наилучшее средство борьбы с угоном — применение промежуточного скрепления, при котором рельс клеммами сильно прижат к каждой шпале.

При костыльном скреплении приходится применять противоугоны. Наиболее простыми являются пружинные противоугоны.

пружинный противоугон

На звено длиной 25 м их ставят от 18 до 44 пар в зависимости от грузонапряженности, вида балласта и условий движения поездов.

Промежуточные рельсовые скрепления служат для прочного соединения рельсов со шпалами и брусьями, чтобы исключить поперечное и продольное перемещение и опрокидывание рельсовых нитей колесами подвижного состава. Эти скрепления подразделяются на костыльные и клеммные. Для пути на деревянных шпалах применяют оба вида скреплений. Типовым скреплением является костыльное (смешанное) скрепление ДО с пятью костылями.

промежуточное смешанное скрепление для деревянных шпал

1 - костыль основной, 2 - костыль обшивочный, 3 - прокладки, 4 - противоугон пружинный

Преимуществом скреплений ДО является малодетальность, небольшой расход металла, простота в изготовлении и эксплуатации.

Недостатки таких скреплений — не обладают упругостью, плохо сопротивляются угону пути. В скреплении ДО основные костыли удерживают рельс от бокового сдвига и опрокидывания, а обшивочные костыли уменьшают сдвиг подкладки под действием горизонтальных сил и вибрацию подкладок. Клинчатая подкладка обеспечивает подуклонку рельсов и передает давление от рельса на большую площадь шпалы.

Из клеммных скреплений для пути с деревянными шпалами применяются раздельное скрепление КД с жесткими клеммами и пружинное скрепление Д4, в котором сами клеммы являются листовыми пружинами.

промежуточное раздельное скрепление для деревянных шпал

1 - прокладка, 2 - подкладка, 3 - шуруп, 4 - клемма, 5 - двухвитковая шайба, 6 - гайка, 7 - клеммный болт

упругое раздельное скрепление Д4 для деревянных шпал

1 - нашпальная упругая прокладка, 2 - двухвитковая пружинная шайба, 3 - шуруп, 4 - подрельсовая упругая прокладка, 5 - гайка, 6 - клеммный болт, 7 - пружинная клемма, 8 - подкладка

В этих скреплениях подкладки надежно прикрепляются к шпалам шурупами, а рельс постоянно прижат клеммами к подкладкам. Преимущество этих креплений — отсутствие большой вибрации подкладок, сопротивление угону рельсов и возможность смены рельсов без вывертывания шурупов.

Для пути с железобетонными шпалами применяют клеммные скрепления типов КБ, КБ-65 с прутковой клеммой, ЖБР-65, БПУ.

раздельное клеммно-болтовое скрепление для железобетонных шпал

1 - подкладка, 2 - клемма, 3 - гайка, 4 - прокладка под подкладку, 5 - прокладка под подошву рельса, 6,8 - шайбы, 7 - закладной болт, 9 - втулка изоляционная

скрепление кб-65 с прутковой клеммой

1 - клемма, 2 - шайба, 3,8 - прокладки, 4 - подкладка, 5 - двухвитковая шайба, 6 - изолирующая втулка, 7 - скоба для изолирующей втулки

скрепление жбр-65

1 - прокладка ЖРБ, 2 - болт, 3 - гайка, 4 - скоба, 5 - пружинная клемма ЖРБ, 6 - упорная скоба, 7 - упругая прокладка

скрепление бпу

1 - прокладка, 2 - подкладка БПУ-65, 3 - изолирующая втулка, 4 - клемма, 5 - уплотнительная втулка, 6 - прокладка

В массовом порядке применяют скрепление КБ, у которого плоская подкладка прикрепляется к шпале закладными болтами. Для уменьшения жесткости на подкладку и под нее кладут упругие прокладки из кордонита или резины. Эти прокладки вместе с втулкой из текстолита служат также электроизоляцией рельсов от шпал при электрической тяге и автоблокировке.

Шпалы служат опорами для рельсов. Главное назначение шпал — передавать давление от рельсов на балласт, обеспечивать постоянство ширины колеи и устойчивость рельсового пути.

Шпалы бывают деревянные и железобетонные.

Деревянные шпалы. Их изготовляют из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра и березы, причем, лучшими являются сосновые шпалы. В путь их укладывают только после пропитки масляными антисептиками. По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на три вида: обрезные (а), полуобрезные (б) и необрезные (в).

поперечные сечения деревянных шпал

Шпалы по назначению подразделяются на три типа (табл. "Размер деревянных шпал"):

I тип — для главных путей 1-го и 2-го классов;

II тип — для главных путей 3-го и 4-го классов, подъездных, приемоотправочных и сортировочных путей;

III тип — для любых путей 5-го класса.

Таблица

Размеры деревянных шпал, мм

| Тип шпал | Толщина, h | Ширина, b | Длина, l | |

| I | 180 | 250 | 2750 | |

| II | 160 | 230 | 2750 | |

| III | 150 | 230 | 2750 |

На один километр прямого участка пути 1-4-го классов укладывают 1840 шт. шпал; на путях 5-го класса — 1440 шт/км.

Достоинство деревянных шпал: они упруги, легко обрабатываются, неэлектропроводны, устойчивы в балласте. В то же время деревянные шпалы стали очень дефицитными и дорогими, срок службы — небольшой, они выходят из строя из-за износа, трещин и гниения.

Переводные деревянные брусья бывают обрезные и необрезные трех типов. Длина переводных брусьев должна быть от 3,0 до 5,5 м с градацией 0,25 м. Они изготавливаются комплектами в зависимости от назначения путей, типа рельсов и марки стрелочных переводов. Перед укладкой переводные брусья пропитываются также масляным антисептиком. Мостовые брусья имеют прямоугольную форму поперечного сечения размером 200 х 240 мм и 220 х 260 мм, длина этих брусьев 3250 мм; пропитка обязательна.

Железобетонные шпалы. С 1956 г. в нашей стране началась массовая укладка железобетонных шпал. Арматура таких шпал состоит из 44 стальных проволок диаметром 3 мм. Эти проволоки до бетонирования подвергают сильному натяжению. После твердения бетона с проволоками последние освобождают от растягивающих сил, и они, стремясь возвратиться к своей первоначальной длине, сжимают бетон. Создается предварительное напряжение, предохраняющее шпалы от появления трещин во время эксплуатации.

Железобетонные шпалы имеют одинаковые размеры, что положительно сказывается на плавности движения поездов, они не боятся воды, солнца, мороза и не гниют.

железобетонная шпала типа Ш1-1

1 - закладная шайба, 2- арматура

Срок их службы предположительно 50 лет. Для уменьшения жесткости пути и электропроводности шпал под металлические подкладки и под рельсы укладывают резиновые упругие прокладки, а скрепления рельсов с железобетонными шпалами дополняются электроизолирующими деталями. Для бесстыкового пути, как правило, применяют железобетонные шпалы, укладывая их только на щебеночный или асбестовый балласт. Эпюра укладки железобетонных шпал принята такой же, как и для деревянных шпал.

В настоящее время для ширины колеи 1520 мм серийно выпускают железобетонные шпалы типов Ш-1-1, Ш-2-1, Ш-2-2, что обозначает: Ш — шпала железобетонная, 1-1 — под скрепления типа КБ, 2-1, 2-2 — под другие скрепления. Длина шпалы 2700 мм, масса — 270 кг.

Балластный слой (балластная призма) распределяет нагрузки на основную площадку земляного полотна, оказывает сопротивление боковым и продольным смещениям шпал, смягчает удары подвижного состава, отводит воду от колеи, создает возможность выправки пути.

Материал для балласта должен быть прочным, не дробиться, быть упругим летом и зимой, должен хорошо пропускать воду, не должен пылить, выдуваться ветром, вымываться водой.

В качестве балласта применяют щебень из твердых горных пород, из дробленых валунов и гальки — это лучшие балластные материалы. Размеры щебенок от 25 до 60 мм.

Кроме этих балластов, применяют асбестовый балласт, представляющий собой отходы обогатительных фабрик у месторождений хризотиласбеста.

Реже применяют гравийный, гравийно-песчаный, песчаный балласт, ракушку и металлургические шлаки.

Щебеночный балласт отсыпают не на земляное полотно, а на слой песка, называемый песчаной подушкой, на плиты пенополистирола или на слой из геотекстиля

типовой попоперечный профиль балластной призмы на линии С-петербург - москва

1 - очищенный щебень, 2 - слой, экструдированный пенополистиролом толщиной 40 мм

Путевое хозяйство

Непосредственно содержание и ремонт пути осуществляют дистанции пути, которые в своем составе имеют участки, возглавляемые начальниками участков.

Участки состоят из линейных участков (околотков), возглавляемых дорожными мастерами, а линейные участки разделяются на линейные (рабочие) отделения во главе с бригадирами пути. Эти подразделения обеспечивают безопасное, бесперебойное и плавное движение поездов с установленными скоростями. Большие объемы капитальных ремонтно-путевых работ выполняют путевые машинные станции (ПМС).

Новые и старогодные рельсы сваривают в плети рельсосварочные поезда (РСП). Ремонт искусственных сооружений, строительство мостов и труб производят мостопоезда.

Производство и отгрузку балласта для нужд путевого хозяйства производят балластные карьеры и щебеночные заводы пропитку и отгрузку шпал, брусьев и другой древесины — шпалопропиточные заводы.

Дистанции лесозащитных насаждений выполняют работы по посадке, содержанию и ремонту живых защит вдоль линий железных дорог.

Дорожные ремонтно-механические путевые мастерские производят ремонт путевых машин, механизмов, передвижных электростанций, изготавливают и ремонт другой путевой инструмент, приспособления и запасные части к машинам и механизмам.

Шпалоремонтные мастерские, устраиваемые при ПМС, служат для ремонта старогодных деревянных шпал.

Железнодорожный путь постоянно находится под воздействием проходящих по нему поездов. Поэтому должен быть постоянно в исправном состоянии, чтобы поезда могли вполне безопасно и плавно двигаться по нему с установленными для данного участка скоростями, а на станционных путях могла бесперебойно выполняться работа по приему, отправлению, формированию и расформированию поездов.

Для поддержания пути в постоянной исправности осуществляется техническое обслуживание (далее текущее содержание) пути. Главная задача текущего содержания пути — обеспечить исправное состояние верхнего строения пути — ВСП, земляного полотна, искусственных сооружений, переводов и всех других устройств.

Текущее содержание пути заключается, во-первых, в систематических и тщательных осмотрах и проверках пути. Такие осмотры и проверки позволяют своевременно обнаружить неисправности пути, их причины и принять необходимые меры к устранению неисправностей. Если не принять своевременных мер, то даже незначительные неисправности могут вызвать расстройства пути и создать угрозу безопасности движения.

Особое внимание уделяют при этом состоянию рельсов, стыков, стрелочных переводов, кривых участков пути, рельсовых цепей, плавности бесстыкового пути.

Для того чтобы хорошо изучить путь, знать его состояние, правильно планировать путевые работы, состояние пути и сооружений систематически контролируется. Контроль осуществляется визуальным осмотром пути и проверками путеизмерительными средствами.

Сроки и порядок контроля установлены Инструкцией по текущему содержанию пути.

Обходчики железнодорожных путей осматривают путь в пределах путевого обхода по графику; а обходчики искусственных сооружений — искусственные сооружения и подходы к мостам и тоннелям.

Дежурный по переезду осматривает и проверяет переезд, его устройства и подходы к нему в течение дежурства.

Оператор по путевым измерениям по графику проверяет путеизмерительной тележкой по уровню и ширине колеи главные и приемоотправочные пути.

Бригадир пути осматривает и проверяет все пути и стрелочные переводы 1,2 и 3-го классов не реже двух раз в месяц, 4 и 5-х классов — не реже одного раза в месяц с записью результатов осмотра в соответствующие книги ПУ-28, ПУ-29.

Дорожный мастер осматривает и проверяет свой линейный участок не реже одного раза в месяц с записью результатов в книги ПУ-28, ПУ-29. Также систематически осматривают путь, земляное полотно, искусственные сооружения и устройства старшие дорожные мастера, начальники участков, мостовые мастера, командный состав дистанций пути, отделений дороги, службы пути дороги.

Оператор дефектоскопной тележки по графику проверяет состояние рельсов. Регулярно сплошь проверяются пути путеизмерительными вагонами и автомотрисами, а рельсы — дефектоскопными вагонами и автомотрисами.

В экстремальных условиях (высокая температура летом, низкая зимой, в период снежных заносов, весеннего паводка) назначаются дополнительные проверки пути и сооружений.

На дорогах получила распространение система контроля пути и сооружений машинистами поездных локомотивов.

Машинист, обнаруживший при следовании по графику сильный боковой или вертикальный толчок, сильный удар или заметивший неисправность пути визуально, принимает меры к снижению скорости и даже к остановке поезда. По радиосвязи он уведомляет об этом машинистов поездов, следующих за ним по перегону, а при необходимости машинистов встречных поездов, следующих по соседнему пути и дежурных ближайшей станции или поездного диспетчера.

Состояние ширины колеи, положение рельсовых нитей в вертикальной и горизонтальной плоскостях оценивают по результатам расшифровки лент путеизмерительных вагонов.

Путеизмерительными вагонами контролируются и записываются на бумажную ленту следующие параметры рельсовой колеи:

- ширина колеи;

- положение рельсовых нитей по уровню;

- просадки рельсовых нитей;

- положение пути в плане (кривизны в плане).

На ленте отмечаются границы пикетов и километров. Кроме того, новый путеизмеритель, имеющий рабочую скорость 160 км/ч, ЦНИИ-4 контролирует уклон и отметки профиля, ускорение кузова и букс, местоположение реперных точек, скорость движения и пройденный путь. В его состав входит аппаратно-программный контрольно-вычислительный комплекс, в связи с этим расшифровка записей происходит автоматически.

Исходя из целей наиболее рационального определения видов и сроков выполнения работ по устранению и предупреждению отступлений от норм содержания колеи и условий обеспечения безопасности движения поездов, оценка отступлений от норм производится по четырем степеням их величин, по принципу, чем выше установленные скорости движения поездов, тем меньше допустимые величины степеней отступлений.

К I степени относятся отступления, не требующие работ по их устранению. Это допуски при данной установленной скорости движения.

Ко II степени относятся отступления, также не требующие уменьшения установленной скорости движения поездов, но оказывающие влияние на плавность движения и интенсивность расстройства пути. Это сигнал для начала профилактических работ.

К III степени относятся отступления, которые при не устранении их после обнаружения могут перерасти в отступления, вызывающие уменьшение установленной скорости движения поездов.

К IV степени относятся отступления, которые могут привести к сходу подвижного состава, поэтому при обнаружении отступлений IV степени скорость уменьшается и даже, в отдельных случаях, закрывается движение поездов.

Автоматическая расшифровка и оценка состояния рельсовой колеи осуществляется по специальной программе.

Каждому километру устанавливается качественная и балловая оценка состояния колеи в зависимости от степени и количества обнаруженных на нем отступлений, а на линейном участке, на дистанции пути — исходя из среднего количества баллов, получаемого делением общей суммы баллов на число проверенных километров.

Установлены следующие виды работ по ремонту пути:

· Усиленный капитальный ремонт пути — предназначен для полной замены путевой решетки, которая собрана из новых материалов верхнего строения пути, сопровождаемой очисткой щебня на глубину более 40 см. Такой ремонт пути производится на путях 1 и 2-го классов, а стрелочных переводов — на путях 1-3-х классов;

· Капитальный ремонт пути — предназначен для замены верхнего строения пути на более мощное или менее изношенное, смонтированное либо полностью из старогодных материалов, либо в сочетании с новыми. Сопровождается очисткой щебня на глубину 25-40 см. Производится на путях 3-5-х классов;

· Усиленный средний ремонт пути. Производится на участках, где балластная призма из-за переподъемки пути превысила допускаемые размеры и не обеспечивает ширины обочины 40 см или дальнейшая подъемка пути ограничена предельными габаритными расстояниями до контактной подвески или других сооружений. Очистка щебня производится на глубину, позволяющую восстановить нормальные размеры балластной призмы;

· Средний ремонт пути — предназначен для оздоровления балластной призмы за счет сплошной очистки щебня на глубину 25-40 см;

· Подъемочный ремонт пути — предназначен для восстановления равноупругости и равнопрочности пути за счет сплошной подъемки (на 4-5 см) и выправки пути со сплошной подбивкой шпал, для улучшения дренирующих свойств балласта;

· Сплошная замена рельсов и металлических частей стрелочных переводов новыми или старогодными — выполняется с целью обновления или усиления рельсов и стрелочных переводов между капитальными ремонтами пути;

· Шлифовка рельсов — предназначена для устранения волнообразного износа и коротких неровностей на поверхности катания рельсов, а также для придания головке очертаний ремонтного профиля, что уменьшает вибрационные воздействия подвижного состава на путь. Шлифовка выполняется рельсошлифовальными поездами;

· Планово-предупредительная выправка пути с применением комплекса машин — предназначена для сплошной выправки пути и расположенных на нем стрелочных переводов в промежутках между ремонтами пути.

Кроме перечисленных работ, за счет ремонтного фонда дорог выполняются и другие работы, а именно:

- капитальный ремонт переездов и оборудование их автоматикой;

- ремонтно-путевые работы на мостах и тоннелях;

- ремонт земляного полотна и его водоотводных и укрепительных устройств;

- сварка и наплавка рельсов, крестовин;

- устройство и развитие производственных баз, осуществляющих механизацию и подготовительные работы для усиленного капитального и других ремонтов пути.

Основными линейными предприятиями путевого хозяйства являются дистанции пути (ПЧ), осуществляющие комплексное текущее содержание пути, и путевые машинные станции (ПМС), выполняющие усиленный капитальный, капитальный, средний, частично подъемочный ремонты и реконструкцию балластной призмы.

Для производства сложных работ по лечению земляного полотна создаются специализированные путевые машинные станции — ПМСз.

Промышленно-производственная база путевого хозяйства включает в себя предприятия по обеспечению ПМС и ПЧ балластом, шпалами, сварными плетями и отремонтированными старогодными рельсами и шпалами, а также предприятия по обслуживанию и ремонту ведущих путевых машин, изготовлению машиностроительной продукции.

Современные технологические процессы путевых работ основаны на использовании комплексов машин различного назначения. Путевые работы являются составной частью перевозочного процесса, обеспечивая его ритмичность и безопасность. В связи с этим для их производства предоставляются «окна» в движении поездов продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Путевые машинные станции и дистанции пути оснащаются соответствующими технологическими средствами — путевыми машинами и механизмами и, в свою очередь, должны обеспечивать наиболее производительную организацию работ.

Практически в путевом хозяйстве созданы все виды путевых машин для выполнения самого широкого круга как отдельных, так и комплексных работ, в том числе средства для контроля состояния пути.

К ним относятся:

- машины для ремонта земляного полотна;

- машины для очистки, распределения, дозировки и перевозки балласта;

- машины для замены путевой решетки и стрелочных переводов;

- машины для выправки, рихтовки пути и стрелочных переводов;

- динамические стабилизаторы пути;

- машины для сварки и шлифовки рельсов;

- средства для контроля и диагностики состояния пути;

- транспортные и погрузоразгрузочные машины; машины для очистки, уборки снега, льда, засорителей.

раздел

электроснабжение железных дорог

Устройства электроснабжения

В систему электрифицированных железных дорог России (рис. 7.1) входят сооружения и устройства, составляющие ее внешнюю часть (тепловые, гидравлические и атомные электростанции, линии электропередачи) и тяговую часть (тяговые подстанции, контактная сеть, рельсовая цепь, питающая и отсасывающая линии).

Электростанции вырабатывают трехфазный ток напряжением 220-380 В, который затем повышают на подстанциях для передачи на большие расстояния.

Вблизи мест потребления электроэнергии напряжение понижают на трансформаторных подстанциях до 220 кВ и подают в районные сети высокого напряжения, к которым подключены потребители электроэнергии, в том числе и тяговые подстанции электрифицированных железных дорог, питающие контактную сеть.

Электрифицированные железные дороги России работают на постоянном или однофазном переменном токе. До 1955 г. электрификация железных дорог осуществлялась на постоянном токе, а с 1956 г. — на переменном.

Тяговые подстанции постоянного тока высокое напряжение трехфазного тока понижают до 3,3 кВ и преобразуют его в постоянный с помощью кремниевых выпрямителей.

Все оборудование переменного тока размещают на открытых площадках, а выпрямители и вспомогательные агрегаты — в закрытых помещениях.

Относительно низкое напряжение является основным недостатком системы постоянного тока. Для поддержания нужного уровня напряжения на токоприемниках локомотивов тяговые подстанции размещают на расстоянии 10-25 км. На линиях с большой грузонапряженностью и интенсивным пассажирским движением приходится не только уменьшать расстояние между подстанциями, но и увеличивать сечение контактной сети (подвешивают дополнительный контактный провод).

Тяговые подстанции переменного тока служат только для понижения напряжения переменного тока, получаемого от электросетей, до 27,5 кВ.

На направлениях железных дорог, работающих на переменном токе, подстанции размещают в зависимости от грузонапряженности участка на расстоянии 40-60 км, а контактная сеть может быть примерно в 2 раза меньшего сечения, чем при постоянном токе.

Дальнейший рост грузонапряженности железных дорог, повышение массы поездов создают определенные трудности в электроснабжении и при переменном токе напряжением 25 кВ. Наиболее эффективным способом усиления электрифицированных линий в таких условиях было бы повышение напряжения в контактной сети, но это связано с большими капитальными затратами на увеличение прочности изоляции, постройку принципиально новых электровозов и реконструкцию некоторых устройств электроснабжения.

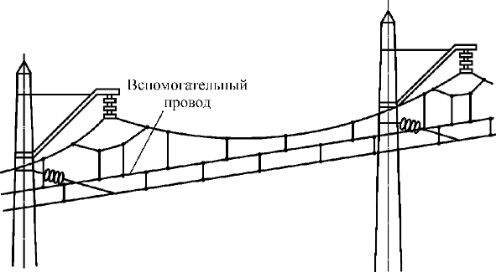

Эти проблемы решаются путем внедрения новой более экономной системы электроснабжения переменного тока напряжением 2 х 25 кВ с промежуточными автотрансформаторами, размещаемыми на расстоянии 8-15 км. Электроэнергия от тяговых подстанций к автотрансформаторам подводится с напряжением 50 кВ по контактной подвеске и дополнительному питающему проводу.

От автотрансформаторов к электроподвижному составу электроэнергия подается с напряжением 25 кВ. В результате, потери напряжения становятся значительно меньше, а расстояние между смежными подстанциями можно увеличить до 70-80 км.

Контактная сеть предназначена для передачи электрической энергии, получаемой от тяговых подстанций к электроподвижному составу и должна обеспечивать надежный токосъем при наибольших скоростях движения в любых атмосферных условиях.

Существуют различные конструкции контактной сети для наземного электрического транспорта и метрополитенов. На наших железных дорогах принята конструкция, основными элементами которой являются опоры; контактная подвеска, состоящая из несущего троса, контактных и усиливающих проводов; консоли, фиксаторы и т.д.

Опоры железобетонные или металлические располагаются вдоль железнодорожного пути на расстоянии 65-80 м друг от друга.

Консоли укреплены в верхней части опор. К ним на изоляторах подвешен медный или биметаллический несущий трос.